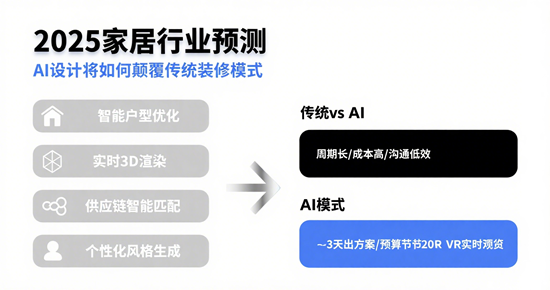

當消費者在元宇宙概念館中戴上VR眼鏡,指尖輕點就能替換全屋家居風格;當設計師的草圖被AI算法自動優化為符合人體工學的空間布局;當供應鏈系統根據設計方案實時生成材料清單并完成全球采購——2025年的家居行業正在經歷一場由AI設計引發的認知革命。這場變革不僅重塑了設計流程,更在重構整個產業鏈的價值分配。

一、效率革命:從“手工作坊”到“智能工廠”

傳統裝修模式中,設計師需要耗時數周完成測量、繪圖、修改等重復性工作。據中國建筑裝飾協會數據,2024年行業平均設計周期仍達7-10天,而酷家樂推出的AI設計系統已實現“30秒生成3套方案”的突破。阿里巴巴國際站的3D虛擬家裝會場數據顯示,采用AI設計工具后,客戶詢盤轉化率提升54%,交易額同比增長130%。這種效率躍升源于AI對設計流程的模塊化拆解:通過計算機視覺自動識別戶型結構,結合用戶偏好數據庫生成個性化方案,再利用生成式設計技術優化空間布局。

在供應鏈端,AI的整合能力正在消除傳統裝修中的信息孤島。京東與顧家家居合作的智能沙發項目,通過AI算法將用戶需求直接轉化為生產指令,實現“設計-生產-物流”全鏈路協同。這種模式使定制家具的交貨周期從45天縮短至15天,材料利用率提升20%。正如36氪報道的“無廠青年”創業案例,AI與柔性供應鏈的結合讓個人創意者也能以極低門檻完成商業閉環。

二、體驗重構:從“圖紙溝通”到“沉浸式共創”

傳統裝修中,消費者往往需要在200頁的圖紙和30次現場溝通中確認方案。而AI設計正在創造全新的交互范式:躺平設計家推出的“AI設計管家”支持自然語言交互,用戶只需描述“想要一個能容納10人聚會的新中式客廳”,系統即可在5分鐘內生成包含3D效果圖、材料清單和預算報價的完整方案。更值得關注的是AI在情感化設計中的突破,通過分析用戶社交媒體數據,系統能捕捉到“希望客廳有童年記憶元素”的深層需求,并自動生成融入老照片墻的設計方案。

這種交互革命正在改變消費者的決策邏輯。2025年家居消費調研顯示,68%的Z世代消費者更愿意為“AI生成的個性化方案”支付溢價,而非傳統設計師的固定模板。在小紅書平臺,用戶自發分享的AI設計案例中,“AI讀懂了我的審美”成為高頻評價,這反映出技術正在從工具屬性向情感伴侶角色轉變。

三、產業重構:從“設計服務”到“生態平臺”

AI設計的普及正在催生全新的商業模式。三維家構建的“AI設計生態”已接入超過2000家家居企業,通過開放API接口實現設計數據與生產系統的無縫對接。這種模式使傳統裝修公司的角色從“服務提供者”轉變為“生態參與者”,某頭部家裝企業通過接入AI系統,設計師人均產值提升300%,而人力成本下降40%。

更深遠的影響在于行業標準的重塑。住建部發布的《數字化家裝設計標準》要求,2025年起新建住宅項目必須采用智能化設計工具。這一政策推動AI設計從可選工具變為行業基礎設施,就像CAD軟件在20世紀90年代的普及過程。在供應鏈端,AI驅動的“按需生產”模式正在顛覆傳統庫存邏輯,某智能櫥柜企業通過AI預測系統,將庫存周轉率從每年4次提升至12次。

四、挑戰與未來:當設計權從人類轉向算法

在這場變革中,傳統設計師群體正經歷職業焦慮。2025年行業報告顯示,35%的初級設計師擔心被AI取代,但頭部設計師的不可替代性反而增強。正如建筑大師貝聿銘所說:“AI可以計算完美角度,但無法理解光線與情感的微妙關系。”在高端定制領域,AI更多扮演“超級助手”角色,某設計事務所的AI系統能同時處理20個項目的規范檢查,讓設計師專注創意部分。

倫理問題也浮出水面:當AI通過分析用戶行為數據生成設計方案,是否涉及隱私侵犯?當算法推薦的材料組合導致裝修超支,責任如何界定?這些問題的解決需要行業建立新的倫理框架。可喜的是,中國家居協會已聯合20家企業制定《AI設計倫理公約》,首次明確“人類設計師對最終方案擁有決定權”原則。

站在2025年的時間節點,AI設計帶來的不僅是效率提升,更是對“家”的本質的重新定義。當算法能理解“回家時希望看到寵物在溫暖燈光下等待”的情感需求,當供應鏈能即時響應“臨時需要增加一個兒童閱讀角”的突發需求,家居行業正在從功能導向轉向情感導向。這場變革的終極目標,或許是讓每個家庭都能擁有“懂自己”的專屬設計師,而這個設計師的名字,叫AI。

- END -

免責聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,與本網無關。文中內容僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。如用戶將之作為消費行為參考,本網敬告用戶需審慎決定。本網不承擔任何經濟和法律責任。